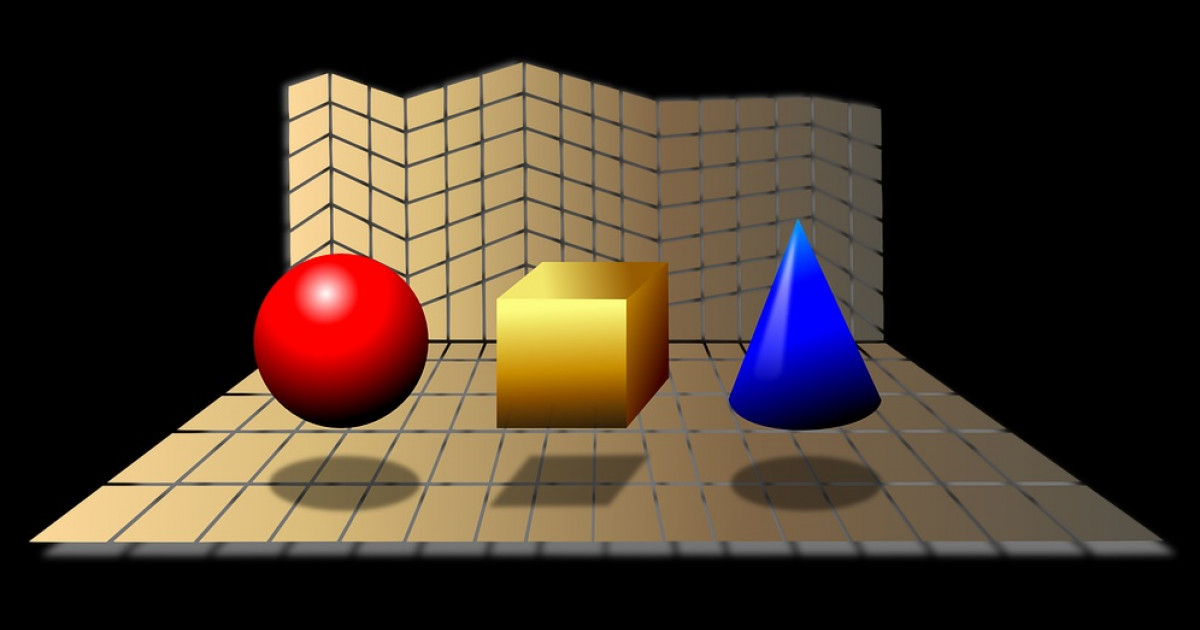

El problema de Molyneux es un experimento mental planteado por el científico irlandés William Molyneux a John Locke a fines del siglo XVII, según el cual se especulan la reacción de un ciego de nacimiento que adquiere la vista a edad adulta y mira un cubo y una esfera, figuras geométricas que antes sabía reconocer y nombrar gracias al tacto. La pregunta de Molyneaux es: ¿la persona que ha adquirido la vista reconocería con la mirada lo que ya sabía reconocer con las manos? ¿El conocimiento del espacio tiene entonces carácter empírico o es a priori?

Historia

El científico irlandés William Molyneux (1656-1698) expuso por vez primera el problema en su Dioptrica nova (1692) y lo planteó en forma de problema concreto a John Locke en una carta del 2 de marzo de 1693, la cual es reproducida por Locke en la segunda edición del Ensayo sobre el entendimiento humano (1694):

Tanto el experimento como la solución imaginada por Locke y Molyneux despertaron el interés de George Berkeley y de Voltaire. Este los analiza en sus Élèments de la philosophie de Newton (1738).

En 1728, el médico londinense William Cheselden operó con éxito de cataratas a un joven ciego de 14 años y, como resultado de la aparente imposibilidad del paciente para reconocer visualmente formas geométricas, pretendió apoyar las conclusiones conjeturadas por Locke y Molyneux. En cambio, Gottfried Leibniz las rechazó, bajo el argumento de la unidad de la razón. La Mettrie y Denis Diderot rechazaron también la interpretación de los empiristas. En su obra Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient (1749), Diderot anticipa que si bien el ciego no distinguiría el cubo y la esfera en un primer momento, sin la ayuda del tacto y tras un cierto aprendizaje sí acabaría por lograrlo.

Buffon, en su Histoire naturelle de l'homme (1749) defiende las solución de Locke y Berkeley.

Soluciones modernas

A partir de 1800, se publican nuevos relatos de ciegos de nacimiento enfermos de cataratas y que adquirieron la vista. Sin embargo, ninguno constituye un experimentum crucis y, debido a las diferencias entre ellos, tampoco en su conjunto constituyen una prueba concluyente en favor de los empiristas Locke y Molyneaux.

Thomas Brown, entre otros, compararía la forma como los bebés desarrollan la vista y la visión por primera vez de los adultos que nacieron ciegos. Brown concluye, con Voltaire, que aprendemos a ver [cita requerida]. Sin embargo, el descubrimiento de Wheatstone de que la percepción de la tercera dimensión del espacio a través de la vista es inmediata, se ha interpretado en sentido contrario: no aprendemos a ver, la vista no es algo aprendido, la vista es una facultad a priori.[cita requerida]

Durante el siglo XX, los resultados experimentales han sido también polémicos. La larga privación de luz en animales ha mostrado daños irreversibles al sistema visual, y algunos han interpretado ese resultado en favor de la tesis de Locke. Recientes experimentos con aparatos sensoriales sustitutivos muestran también que los pacientes requieren tiempo y práctica para aprender a identificar objetos.

Recientemente, Gallagher (2005, capítulo 7) afirmó que la psicología del desarrollo y la neurofisiología demuestran que los empiristas tenían razón.

En un comentario final acerca de este problema de Molyneux, Asif A. Ghazanfar y Hjalmar K. Turesson (2008) hicieron notar recientemente lo siguiente:

En 2011, un grupo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) realizó un estudio con niños ciegos de India, que pudieron recuperar la vista gracias a la cirugía. Los resultados muestran que los niños al principio no fueron capaces de hacer la conexión entre lo que veían y lo que previamente habían palpado. No sabían reconocerlo solo con sus ojos. Sin embargo, fueron capaces de adquirir esta habilidad en cuestión de días.[2]

Véase también

- Filosofía de la percepción

- Experimento mental

Referencias

Bibliografía

- Cassirer, E. (1972). La filosofía de la Ilustración. México: F.C.E. Traducido al español por Eugenio Imaz.

- Cheselden, W. (1728). “An account of some observations made by a young gentleman, who was born blind, or lost his sight so early, that he had no remembrance of ever having seen, and was couch'd between 13 and 14 years of age”. Philosophical Transactions, 402:447-450.

- Condillac, E. B. (1947-1951). Oeuvres philosophiques de Condillac. París: Presses Universitaires de France. En tres tomos.

- Diderot (1964). Oeuvres philosophiques. París: Garnier Frères.

- Gallagher, S. (2005). How the Body Shapes the Mind. Oxford: Clarendon Press.

- Leibniz, G. W. (1983). Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Madrid: Editora Nacional. (Traducido al español por J. Echeverría Ezponda)

- Locke, J. (1956). Ensayo sobre el entendimiento humano'. México: F.C.E. (Traducido al español por Edmundo O'Gorman)

- Voltaire (1827). Oeuvres complètes. París: La Pléiade.

Enlaces externos

- Artículo en la Stanford Encyclopedia of Philosophy (en inglés)

- Artículo por Ismael Martínez Liébana